-

Titel des Objekts

-

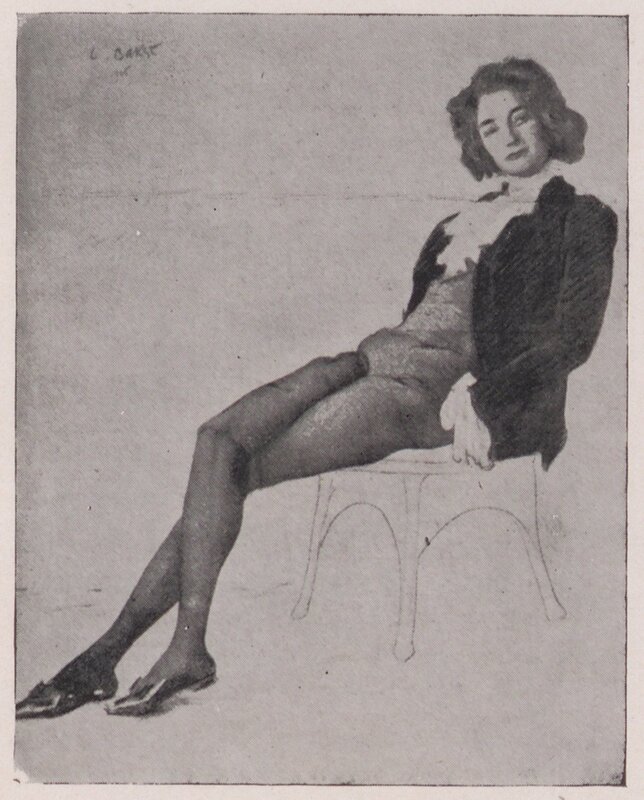

Fotografie eines Gemäldes von Sinaida Hippius

-

Beschreibung des Objekts

-

Schwarz-Weiß-Fotografie eines Gemäldes, auf dem Sinaida Hippius dargestellt ist. Sie wurde von der Seite gemalt, sitzt zurückgelehnt auf einem Stuhl, die Beine von sich gestreckt und überschlagen. Das Gesicht wendet sie den Betrachtenden zu. Sie trägt eine bis zu den Knien reichende dunkle Hose, dunkle lange Stümpfe und dunkle Halbschuhe. Dazu eine Weste, ein helles Hemd mit einem Jabot Kragen und eine dunkle Jacke. Oben links im Bild ist die Signatur des Malers zu sehen: „L. Bakst“ darunter die Jahreszahl 1906.

Kontext:

Sinaida Hippius (1869–1945) war eine russische Schriftstellerin, die zeitweilig mit einer Frau zusammenlebte. Die Abbildung ist ein Foto von einem Gemälde, das der Maler Léon Bakst (1866–1924) 1907 von Sinaida Hippius anfertigte. Der Sexualwissenschaftler und Sexualreformer Magnus Hirschfeld nutze es in seiner Publikation „Der erotische Verkleidungstrieb“ möglicherweise, weil er die Körperhaltung und die Kleidung als „männlich“ charakterisierte und Hippius damit als Beispiel einer sog. „Zwischenstufe“ gelten konnte.

Sehr verkürzt gesagt, beschreibt das Konzept der von Hirschfeld entwickelten „Zwischenstufen“ die Tatsache, dass jedes Individuum sowohl „männlich“ als auch „weiblich“ ausgeprägte Eigenschaften vereint, die einen oder mehrere der vier Bereiche betreffen können: 1. die Geschlechtsorgane, 2. sonstige körperliche Eigenschaften, 3. den Geschlechtstrieb und/oder 4. sonstige seelische Eigenschaften.

Mit dieser Theorie öffnete Hirschfeld bereits 1907 das gängige Konzept des biologisch-genitalen Geschlechts für Aspekte, die u.a. auf der erlebten Identität der Individuen beruhten.

Damit ebnete die „Zwischenstufentheorie”, die „während der Institutszeit die wissenschaftliche Leitidee für die meisten Mitarbeiter“ blieb, den Weg für das Verständnis von sexueller Vielfalt und Variabilität. (vgl. Herrn, Rainer (2022): Der Liebe und dem Leid, Suhrkamp, S. 31). Einher gingen damit auch eine Entpathologisierung und Entkriminalisierung des vermeintlich Abweichenden, von Menschen also, die außerhalb der gesellschaftlichen Norm standen.

Hirschfeld und andere, die sich für die Rechte (sexueller) Minderheiten einsetzen, griffen in ihren Schriften und weiteren aufklärerischen Arbeiten oft auf historische oder bekannte Persönlichkeiten zurück, die nicht in geschlechtliche Normvorstellungen passten. Damit verwiesen sie auf eine lange Traditionslinie von Identitätskonzepten, die jenseits der zweigeschlechtlichen, heterosexuellen Norm lagen.

-

Ort

-

Berlin

-

Sprache

-

de

-

Gefördert durch

-

Förderprogramm zur Digitalisierung von Objekten des kulturellen Erbes des Landes Berlin

Institut für Sexualwissenschaft

Institut für Sexualwissenschaft

Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft

Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft