-

Titel des Objekts

-

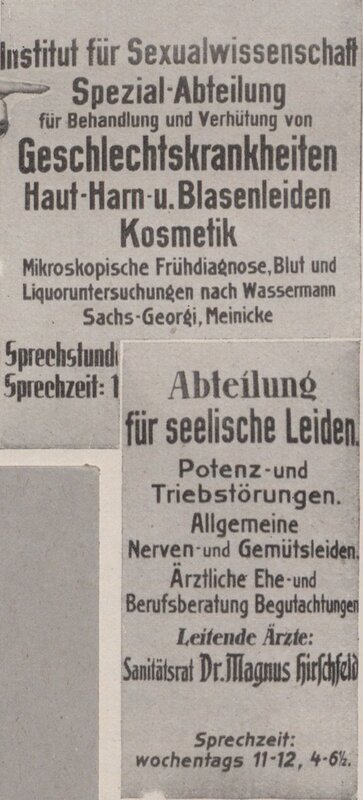

Abbildung zweier Schilder des ehemaligen Instituts für Sexualwissenschaft

-

Beschreibung des Objekts

-

Schwarz-Weiß-Fotografie zweier Schilder, die untereinander liegend und sich teils überlagernd montiert wurden. Das obere Schild hat folgenden auf der Abbildung sichtbaren Text: „Institut für Sexualwissenschaft Spezial-Abteilung für Behandlung und Verhütung von Geschlechtskrankheiten[,] Haut-Harn-u. Blasenleiden[,] Kosmetik[,] Mikroskopische Frühdiagnose, Blut und Liquoruntersuchungen nach Wassermann[,] Sachs-Georgi, Meinicke“

Die beiden letzten Zeilen werden von dem unteren Schild überlagert und sind nur noch in teilweise zu lesen:

„Sprechstund

Sprechzeit: 1“

Das zweite Schild trägt den Text: „Abteilung für seelische Leiden.

Potenz-und Triebstörungen. Allgemeine Nerven-und Gemütsleiden. Ärztliche Ehe- und Berufsberatung Begutachtungen

Leitende Ärzte: Sanitätsrat Dr: Magnus Hirschfeld

Sprechzeit: wochentags 11-12, 4-6 1/2“

Beide Schilder weisen unterschiedliche Schrifttypen und Schriftgrößen auf.

Kontext:

Die beiden Schilder waren – neben anderen – am Institut für Sexualwissenschaft angebracht. Das Institut wurde 1919 von Magnus Hirschfeld, Arzt, Sexualforscher und Sexualreformer, in Berlin gegründet. „Eine Forschungsstätte, eine Lehrstätte, eine Heilstätte und eine Zufluchtsstätte“ (vgl. Hirschfeld, Magnus (1919): „Das Institut für Sexualwissenschaft“, in: Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen mit besonderer Berücksichtigung der Homosexualität, Band 19, Ausgabe 1/2, S. 51) sollte es sein, Ziele, denen das Institut in vielerlei Hinsicht gerecht wurde: So unterhielt es neben einer umfangreichen Bibliothek auch eine große Sammlung an Objekten und Fotografien zum Studium sexualwissenschaftlicher Fragen und Phänomene. Menschen konnten das Institut besuchen, um medizinische und beratende Hilfe hinsichtlich sexueller und sexualpolitischer Fragen zu erhalten. All dies machte es zu einer damals weltweit einzigartigen Institution, die viele internationale Gäste anzog und besonders der queeren Subkultur einen Ort der Beratung und Vernetzung bot.

Das Institut wurde 1933 von den Nationalsozialisten geplündert und vandalisiert, das Gebäude wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört. Es stand ungefähr dort, wo sich heute das Haus der Kulturen der Welt (HKW) befindet.

-

Ort

-

Berlin

-

Sprache

-

de

-

Gefördert durch

-

Förderprogramm zur Digitalisierung von Objekten des kulturellen Erbes des Landes Berlin

Magnus Hirschfeld

Magnus Hirschfeld

Institut für Sexualwissenschaft

Institut für Sexualwissenschaft

Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft

Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft